1945 / 2015

第2回

Ⅰ 「可能なことが不可能だ」という時代(2)

Ⅰ 「可能なことが不可能だ」という時代

4. 四つの命題

近年の──2009年の政権交代以降の──日本の政治の動きを、不可能性の時代の転回(ひねり)との関係で記述することができる。とりわけ、第二次安倍内閣の支持率が比較的高いのはどうしてなのか、安倍晋三首相への支持率が、さほど低下しないのはどうしてなのか、という疑問は、不可能性の時代の転回と関係づけて解くことができる。

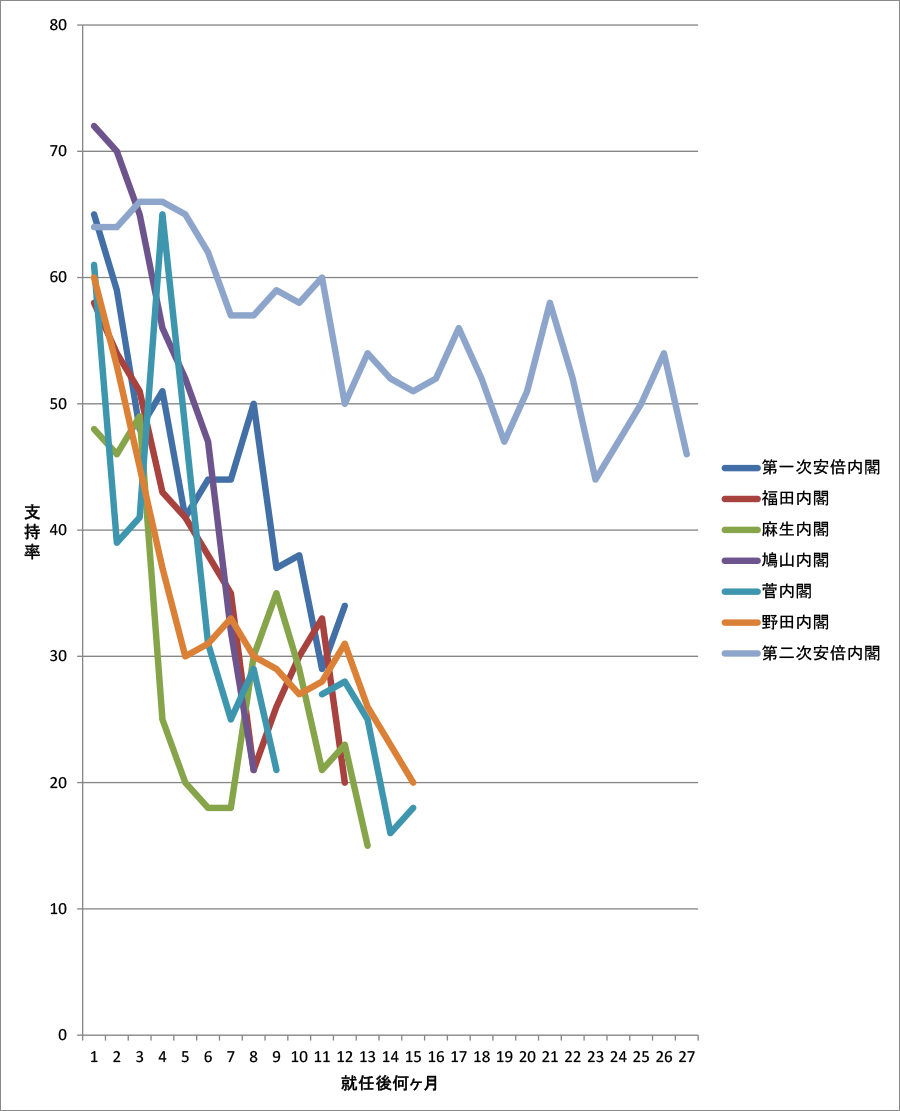

小泉内閣の後の内閣の支持率の変化には、一定のパターンがあった。発足の直後には、どの内閣も、50%前後から、ときに70%を超えるような高い支持率を得るが、支持率はすぐに激減し、およそ一年後には、当初の半分か、三分の一になる。このような支持率の急落のために、首相の交替が余儀なくされる。図4は、NHK放送文化研究所の政治意識月例調査をもとに作成した、内閣支持率の変化を表したグラフである。左半分にゴチャゴチャとまとまっているのが、第一次安倍内閣から野田内閣までの六つの内閣の支持率の推移を示す折れ線である。これを見ると、六つの内閣の支持率が、恐ろしいほど同じパターンに従って変化していたことがわかる。どの内閣も、一年前後で、崖から転げ落ちるように支持率を低下させる。

ところが、第二次安倍内閣の支持率の推移だけは、このパターンに従っていない。図4で、他の折れ線のまとまりから一本だけ外れ、上位に悠々とゆるやかに留まっている一本の折れ線が、第二次安倍内閣の支持率だ。発足から二年以上が経過するが、支持率は、それほど低下せず、未だに五割前後の支持率を維持している。どうしてなのか。

安倍内閣の政策が、国民にとって何か望ましい成果を挙げているからか。首相や政権与党はそう考えたいところだろうが、客観的には、どう見ても、そう解釈することはできない。安倍内閣の最大の「売り」であるところの、アベノミクスなる経済政策は、少なくともその成否に関して専門家の意見がまっ二つに分かれるくらいの、あいまいな「成功」しかおさめていない。アベノミクスがもたらした実質GDPの年成長率は1%前後で、普通は、この程度の数字だと、経済成長したとは言われない。実際、この数字は、他の内閣のときの成長率とあまり変わらない(というよりやや低い方だろう。少なくとも第一次安倍内閣のもとでのGDP成長率よりはかなり低い)。とすると、第二次安倍内閣だけが、支持率をなかなか下げない原因は、どこにあるのか。

この謎を解き明かすためには、2009年夏の自民党(と公明党)政権から民主党政権への政権交代以降の変化を考慮する必要がある。2009年8月末の総選挙のとき、日本人は、政権交代に熱狂した。だが、あのとき、政権交代とは何なのか、それがどのような政策からどのような政策への変化を含意しているのか、それがいかなる結果をもたらすのか、ほんとうに分かっていた者は、一人もいなかった。おそらく、当の民主党の政治家にすら、それは分かっていなかった。

にもかかわらず、日本人は、変化を期待したのだ。何への変化なのか、具体的には言えない。しかし、これまでに経験したことがないような、メリハリの利いた画期的な変化を予告する語として、「政権交代」が用いられた。このとき求められていたものをあえて指し示そうとすれば、それは「不可能なこと」「不可能性」ということになるほかない。先に、不可能性の時代にあっては、(グローバル)資本主義は、あらゆるタイプの不可能性に取り囲まれている、と述べた。したがって、唯一可能なのは、「この現実」、この資本主義だけだということになるのだが、だからと言って、人々は、この唯一の選択肢を、嬉々として、積極的に受け入れているわけではない。まったく逆である。「これ」しか可能ではないはずなのに、「これ」以外の「他なる現実」へと移行したいという切実な欲望が、人々に、広く、深く分け持たれていたのである。日本政治史上初めて、国政選挙で圧倒的な勝利を収めた野党が実現した政権交代、この準革命的とも言える政権交代によって、本来は不可能だったはずの「他なる現実」がまさに可能になるのではないか。政権交代をもたらし、これを熱烈に支持していたときの日本人の心情は、したがって、次の命題によって要約されるだろう。

いわゆる「仕分け」にうち興じている間は、よかった。大幅な緊縮財政が、どのような経済的・政治的な効果をもつのか、よく理解していた者は、ほとんどいなかったはずだ。しかし、仕分けは、「不可能なこと」へと向かうための必要な通路として支持されていたのだ。

民主党政権が大きく躓いたのは、鳩山首相の普天間基地の「県外移設」の失敗である。普天間基地の沖縄県外への移設こそ、日本人の目には、「不可能なこと」の典型的な実例として映っていた。日米安保条約のもとで、沖縄の基地を縮小したり、県外へと移設したり、まして廃止したり、ということは、まず絶対にありえないこと、と(日本人には)考えられてきたからだ。もし、日本政府や日本人の意向にそって、普天間基地を県外に移設することができれば、まさに、不可能なことが可能だということを実証することになっただろう。正直に書いておこう。本土の日本人の大半にとって、基地問題自体は、さして重要な問題ではない。沖縄に心底から同情したり、共感したりしている、本土の日本人は、少数である。にもかかわらず、あのとき、つまり2010年4月から5月にかけて、日本人が、普天間基地問題の帰趨を注視したのは、これが、不可能なことが可能でありうるかどうかを示す試金石だったからである。しかし、鳩山由紀夫首相は、たった一日で、県外移設を断念してしまった。

鳩山首相が辞め、菅直人や野田佳彦が首相に就いてからも、民主党政権は躓き続けた。とくに重要なのは、2011年3月11日の津波によって引き起こされた原発事故への対応である。津波と原発事故こそ、ある意味では、「不可能なこと」である。それは、あるはずがないとされていた破局的な出来事だったのだから。これほどの出来事に対して、民主党政権は、何らの断固たる決断もくだすことができなかった。出来事のもつ衝撃に釣り合うような、いかなる画期的な政策も打ち出すことができなかった。事故の責任が誰にあったかも確定できず、また原発をどうするかについての具体的で明確な方針を打ちたてることができなかったのである。

こうして、民主党政権は、三年間を費やして、一つの恒真命題、トートロジーを証明した。その命題とは、

というものだ。②は、当然のことながら、絶対に正しい。当たり前の内容である。したがって、やったことがこの命題に合致するからといって、これによって、政治的に、あるいは倫理的に責められるのは、酷なことであるようにも思える。しかし、民主党政権に期待されていたことは、①だった。とすれば、②という当たり前のことを示した者は、国民からは、完全な裏切り者と見なされるほかない。かくして、民主党は、2012年の総選挙で歴史的な惨敗を喫し、「二大政党」どころか、「ワンオブゼム」の弱小野党に成り下がったのである。

そして、安倍内閣の登場だ。第二次安倍内閣が成立したとき、日本人の心情を支配していたのは、(①の)断念に基づくシニシズムである。「どうせ不可能なことは不可能なのだ。ということは、可能なことだけが可能なんだね」というシニカルな諦めである。この諦めこそが、安倍内閣の支持につながっているのだ。

日本人は、命題①への期待から始め、命題②の受容へと至った。この後に登場する政治家は何をしたら、有権者の期待に応えたことになるだろうか。今、述べたように、

を示せば、期待に応じたことになる。実際、安倍内閣が発足以来証明し続けていることは、まさに、この命題③である。命題③を実証すればそれで高支持率を得られるのであれば、これは、まことに楽なことだ。何しろ、これは、恒真命題(絶対に真である命題)なのだから。たとえば、アベノミクスがそこそこ支持されているのは、それによって、画期的な好景気や経済成長がもたらされたからではない。アベノミクスは、まさに可能な程度の経済成長をもたらしているのだ。景気がよくなったと言われれば少しはそうかもしれないし、いやいやまったく景気は回復しておらず、生活も楽になっていないと言われれば、確かにそうだというようなレベルの、要するに、「現実はこんなもんだ」というレベルの(不)成長が、アベノミクスの成果である。だが、それで十分なのだ。③が確認されているのだから。

当たり前のことだが、②と③は、同じくらい真実である。③を実証した人は立派で、②を示した人は悪人だ、というわけではない。だが、①への期待があるとき、②を実証する者は最悪の裏切り者と見なされる。人々が②を直視した後に、政権の座に就く者は、ラッキーだ。②をただ裏返しにした、③を示せばよいのだから。

だが、これで一件落着と、安心してはならない。可能なことは可能に決まっているのだから、その絶対に真であることだけを期待している「われわれ」は、もはや、裏切られることはない。だから安心だ、と考えてはならない。

今、三つの命題(①②③)を見てきたわけだが、「可能なこと/不可能なこと」という主語と、「可能だ/不可能だ」という述語の組み合わせとしては、もう一つ残っていることに気づくはずだ。四つ目の命題とは、

である。可能なことは可能だと高を括っていると、やがて、その可能なことだと思っていたことすら、実は不可能であることが示されるときが来るだろう。③は終点ではなく、その先に④が待っているだろう。

先にも述べたように、私の考えでは、現在、われわれは、不可能性の時代の後期に入っている。それは、人々が、④の命題に要約されるような、不気味な、しかし無意識の不安を分け持っている段階である。ここで、もう一度、反省してみよう。どうして、われわれは、六年前に政権交代にあれほど熱狂したのか、を。どうして、われわれは、命題①のような期待をもったのか、を。そのときすでに、④への直観があったからではないか。「この現実」、可能なこととして己を示しているこの現実すら、ほんとうは不可能だ、という不安があったからこそ、不可能なこと、画期的な「他なる現実」へと突破したいとする強く欲望が生まれたのではないか。

5. ロジスティック曲線

不可能性の時代について述べてきたことを、見田宗介先生が、近年展開されている未来社会論と関係づけておこう。

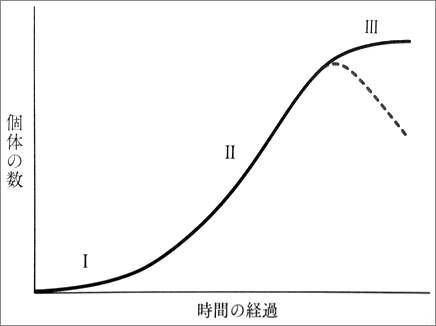

生態学では、一定の環境の中での生物の個体数の増え方が、ロジスティック曲線を描くことが知られている。ロジスティック曲線は、Sを、右上と左下へと引っ張ったときにできる形である。横軸に時間の経過、縦軸に個体の数をとると、個体数の時間を通じて変動は、ロジスティック曲線になる(図5)。

この曲線には、三つのフェーズがある。Ⅰ最初のうち、個体数はゆっくりと増加する。Ⅱある時期を境に、個体数は急激に増加する。このような急速な増大は、当然のことながら、いつまでも続かない。環境には、その生物を収容しうる限界があるからだ。Ⅲその後、再び、個体数の増加率が低くなる。うまく環境に適応できなかった生物の場合には、Ⅲの段階で、個体数が、減少することになる(グラフ破線)。そのような個体は、当然、いずれは絶滅することになるだろう。環境への適応に成功した場合には、ゼロに近い非常に小さな率で、個体数は増加する。

見田先生の考えでは、人間社会の場合も、この法則に従っているはずだ。人口が急激に増加し、経済が急速に成長する、いわゆる「近代」こそは、ロジスティック曲線のⅡだったのではないか。

しかし、いくつもの事実は、現在、人類は、ⅡからⅢへの移行の局面に入ったことを示している。人口の増加率は、1970年頃を境に、地球上のどこでも、急速に小さくなっている。また、「社会変動」の速度が、一般に遅くなっていることが、社会意識の調査からもわかる。見田先生は、このように推測している。

見田先生が提示しているこの図式と関係づけるならば、不可能性の時代とは、ⅡからⅢへの過渡期に見られる現象だと解釈することができるだろう。客観的には、われわれは、局面Ⅲに入ろうとしている。いや、すでに入っている。しかし、われわれの感性や感覚やイデオロギーは、そんなに素早く変わらない。それらは、まだ局面Ⅱの「仕様」のままである。このⅡとⅢとのギャップが、「不可能性」として意識されるのである。

その結果、最終的に出て来るのが、④の命題に表示されるような不安な予感である。つまり、この現実、可能なこととして示されているこの現実すらもほんとうは不可能なのではあるまいか、と。この予感は、おそらく的中する。とすれば、この難局を乗り越えるにはどうしたらよいのか。

不可能なことが可能だということ、これを行動によって示すしかない。物わかりよく諦めてはいけない。不可能なことを、頑固に要求し続けなくてはならない。

〔1〕 大澤真幸『不可能性の時代』岩波新書、2008年。『虚構の時代の果て』ちくま文庫、2009年。

〔2〕 前注に挙げた拙著『不可能性の時代』で私が「不可能性の時代」を提唱したとき、厳密には、「不可能性」という語に二つの異なる意味を込めた。この語には、否定的な意味と肯定的な意味があり、その内容や指示対象は異なっている。もちろん、両者は、深く本質的なつながりがあり、それゆえに同じ語によって表現されている。ここでは、分かり易い否定的な意味の方にだけ着眼して、説明を試みている。

〔3〕 冷戦と「理想/虚構/不可能性の時代」という時代区分の関係について、もう少していねいには、次のように考えるとよい。ソ連型の体制であれ、毛沢東の中国であれ、あるいは場合によってはユーゴスラビアの自主管理型社会主義であれ、いずれかの現実の社会主義体制がそのままユートピアとして思い描かれている段階は、理想の時代である。それに対して、現実の社会主義が、ユートピアへの否定的な通路となったのが、虚構の時代だ。その否定的な媒体としての「現存社会主義」も失われると、不可能性の時代になる。いささか細かいことも記しておこう。柴田翔の『されどわれらが日々』(1964)に登場する大学生たちは、失望感や無力感に苛まれている。その原因は、1955年の六全協(日本共産党第六回全国協議会)にある。六全協は、日本共産党が毛沢東の手法の放棄を、つまり「農村から都市を包囲する」暴力闘争の放棄を決定したことで知られている。今では最も平和的な党として知られている共産党は、60年前までは、暴力革命を主張していたのだ。なぜ、六全協が、『されど』の主人公たちを意気消沈させたのか。中国をモデルにした革命路線を放棄することが、理想の時代の「理想」にヒビが入っていることを否応なく示してしまったからである。1970年には、よど号ハイジャック犯たちが、北朝鮮に渡った。「われわれは『あしたのジョー』である」と、人気マンガの主人公に託して自分たちの使命を語り、北朝鮮に飛んだとき、彼らがほんとうに越えたのは、38度線ではなく、「理想(の時代)」から「虚構(の時代)」への境界線だった。彼らは、不可能性の時代になっても、日本に帰ってくることはできない。彼らがよど号を使って横断した境界線自体が、すでに消えてなくなっているからである。彼らは、そこからの帰還が不可能な場所に、つまり文字通りの「ユートピア(非場所)」に行ってしまったのだ。

〔4〕 レイモンド・ウィリアムズによれば、資本主義capitalismという語が特定の制度を指すために一般に用いられるようになったのは、19世紀初頭だが、この語が、学問や政治思想の専門用語として、今日とほぼ同じ意味で用いられるようになったのは、ずっと遅く、19世紀の末期、つまり1880年代以後である。フェルナン・ブローデルは、この語の初出は、ドイツの経済学者・社会学者ゾンバルトの著作だとまで言っている。ブローデルほどの碩学がそう言うのだから、ゾンバルトが、20世紀の初頭(1902年)に『近世資本主義』を書くまでは、資本主義という語は、専門用語としては、ほとんど認知されていなかったのだろう。少なくとも、マルクスは、この語を知らなかった。そして、ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1904-1905年)を書いたとき、「資本主義」はまだ新奇な概念だったことになる。