SERIES

連載

-

- 《catcher in the city》 EVERYDAY HOLIDAY SQUAD, 700 x 1500 mm, 2018

渋谷の駅に降り立つと、そのあまりの再開発の激しさに眩暈を覚えてしまう。

疾うに無くなった東急文化会館跡地に渋谷ヒカリエがオープンして早数年、更地になった東急プラザを向こうに見ながら、取り払われた東横線ホームの高架下を書いては消されるグラフィティ横目に潜り抜け、近年ずっと仮設状態の東口交差点横断歩道に登って周囲を見回す。すると眼下いっぱいに広がるのは、幾重にも錯綜した白い仮囲いと蛍光色の重機や三角コーン、縞模様のガードフェンス、忙しく立ち働く土木作業員や警備員たち、そして新たに建てられつつある建造物の、その剥き出しになった鉄骨、鉄骨、鉄骨。高校生のころ無為に居座っていた24時間営業の山下書店は閉店するようだが、ほとんど暗渠と化した渋谷川沿いの路地を挟んだすぐ隣には阿弥陀籤みたいなファサードのビルが伸びていて、どうやらそこには「クリエイティブワーカーの聖地」である「渋谷ストリーム」なる施設が出来るらしい、安全に回遊できる街の実現を目的とした「アーバン・コア」整備の一環として。駅前ばかりでなく、公園通りのパルコは休業して新築ビルへと建て替えている最中だし、宮下公園はホテルを備えた複合商業施設開設のためにもう解体されてしまった。これら再開発が2020年を目処に構想されていることからも明らかなように、渋谷はオリンピックをモメントとした東京におけるスクラップ・アンド・ビルドの一翼を担っている。……

マークシティ裏手の道玄坂を少し登った小径の角、猥雑さを残したビルの4階に「Gallery Conceal Shibuya」はある。このギャラリーをメイン会場として、2018年3月に開催されていたのが「似非シブヤ展――都市を書き換える5日間の仮設」だ。

2015年に発足した都市づくりのプロジェクト「Shibuya Hack Project」と株式会社ロフトワークが主催したこの企画展は、渋谷を拠点とする人々と共に街に「介入」し、個人の意思から始まるクリエイションを軸として、様々なクリエイター11組によって「似て非なる渋谷」を提示するものだという。参加アーティストにはシェアハウス・渋家の作者である齋藤恵汰や、空想地図を描き続ける作家の地理人、グリッジ刺繍などを手掛けるファッションデザイナーでもあるヌケメ、ストリートカルチャーを題材とするコレクティブであるSIDE COREとインディペンデント・キュレーターの青木彬など、魅力的な顔ぶれが揃っている。コンセプトと出展者に惹かれ実際にギャラリーに赴いてみると、しかし愕然とした。

冒頭に配されたディレクターズ・メッセージは、『「渋谷らしさなんてない」/3年目となる「Shibuya Hack Project」では、渋谷を一言で形容することを諦めた。』とのっけから宣言している。「似非シブヤ展」としてのビジョンは描かれず、参加クリエイターたちの「それぞれの世界の見方」に主題を転嫁してしまっていたのだ。なるほど「多様な感性がごちゃ混ぜになり、都市への新たな問いを生む、対話活動の現場」を創出することは重要かもしれないが、これでは単にディレクションの放棄以外の何ものでもない。現に、個別の実践のレヴェルで目を引く作品はあるものの、展示はまとまらずに緊張感を失っており、散漫とした印象を与えたのだった。

とりわけ目を引いたのは、SIDE CORE×青木彬企画によるEVERYDAY HOLIDAY SQUADの作品モニターに「機材の故障」と書かれたタグが貼られ、何も映し出されていないことだった。展示最終日の夜分である、それまで機材トラブルが放置されていたとは考えにくい。ふと、彼らのアーティスト・トークとイベントが急遽中止されていたことに思い至った。そう、彼らの作品は「撤去」されていたのである。

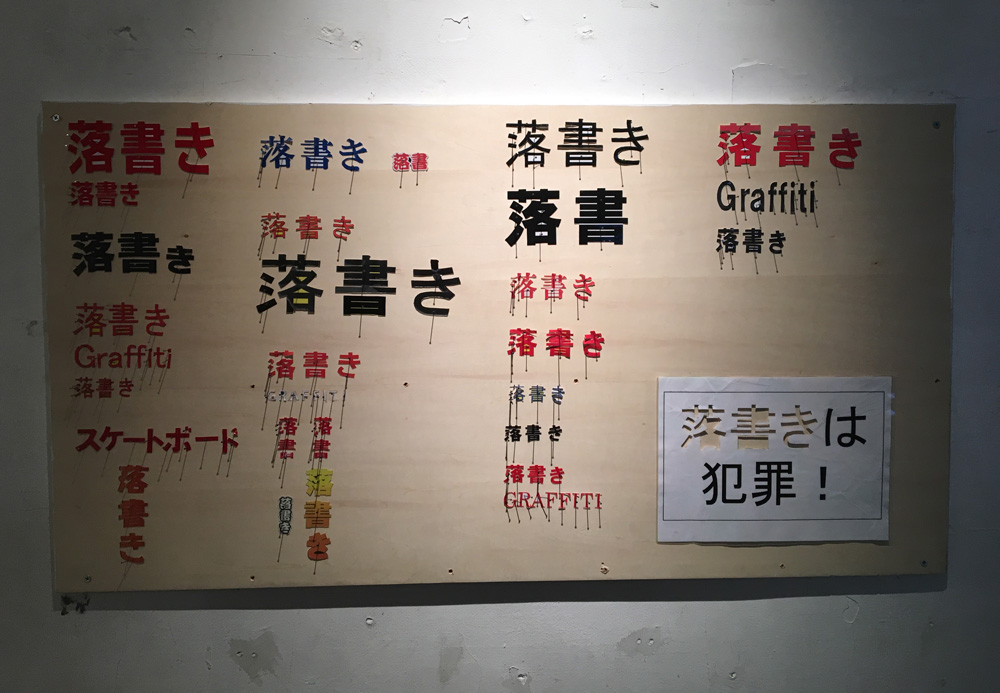

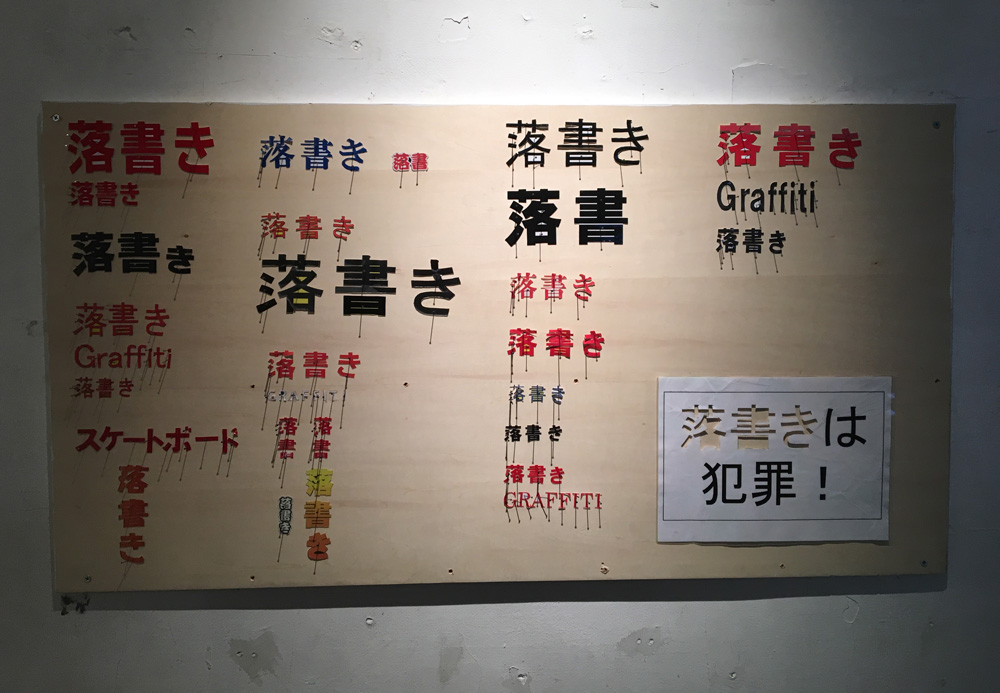

会期2日目に実施された都市回遊型のイベント「MIDNIGHT WALK tour」に参加した主催者らによって注意喚起され、最終的に設置取り下げを余儀なくされた彼らの作品とは、渋谷の街中にある「落書き禁止」と書かれた張り紙を採取する、というものだった。言うまでもなく、渋谷のあちこちの壁面にはグラフィティ行為を防止するための「落書き禁止」や「落書きは犯罪!」、あるいは近年増加しているという外国人ライターを意識した「No Graffiti」と印刷された紙が至る所に張られている。彼らはそこに書かれたサイズも形態も様々なフォントからなる「落書き」「Graffiti」といった文言を切り抜き、ギャラリーに設置されたパネルに昆虫標本さながら採集・展示していたのである。

もちろん、グラフィティが原理的にイリーガルであり、ヴァンダリズムをその価値基準の一端に据えているとはいえ、筆者は殊更にそういった側面を絶対化したいわけでもなければ、所謂「表現の自由」などの観点から彼らの被害者性を声高に訴えたいわけでもない。それらジャーナリスティックな煽りではなく、問題なのは、この展示が渋谷の「ハック」や「書き換え」、「権力やしがらみ、ルールのスキマにうまく入り込」むことを唱いながら、その実、行政や資本への忖度からくる自主規制によってその「実験」を棄却し、結果として作品が日の目を見なかったという事実だろう。

《catcher in the city》 EVERYDAY HOLIDAY SQUAD, 700 x 1500 mm, 2018

《catcher in the city》 EVERYDAY HOLIDAY SQUAD, 700 x 1500 mm, 2018

そもそも渋谷は、5つの台地に挟まれたすり鉢型の谷地に位置する「悪所」だ。国木田独歩が『武蔵野』で描いたように、江戸—東京の郊外として鬱蒼たる林に覆われていたこの田舎町は、鉄道網の整備によってターミナル駅の盛り場として発展し、戦火を経てなお闇市の活気をもって復興した都市である。さらに64年の東京オリンピックに伴う大規模開発、80年代の東急や西武といった企業戦略による広告空間化、90年代以降のストリート化や再郊外化の波を抜けて、現在、またぞろオリンピックを目前に街全体が蠢動している。

渋谷が斯様な変化に晒され続けてきた街であるとすれば、私たちはいま、どのような都市空間を(再帰的な非-設計も含めて)設計し、またそれによってどのような「風景」を立ち上げたいのかを問うべきだろう。その際に肝要なのは、いみじくも「似非シブヤ展」が掲げるように、既定の枠組みをはみ出した視座から投げかけられる想像力や遊戯性をどこまで許容し、それとどこまで向き合うことができるかという点に尽きよう。にもかかわらず、そのとば口で規制を働かせてしまっては、結局のところ行政や資本と街を往き来する人々との間の断層を深めてしまうことになりかねない。

むろん、「権力やしがらみ、ルール」との対話や粘り強いネゴシエーションは不可欠に違いない。とはいえ、アートやストリート・カルチャーの孕むイメージを表層的に掠め取り、囲い込まれた仮初めの「スキマ」から「文化」を模造する手つきの巧妙さに対しては、慎重にならざるを得ないだろう。グラフィティの例で言えば、クイーンズにあったエアロゾル・ライティングの聖地「ファイブポインツ」の壁画取り壊しに際するライターたちの訴訟、また企業やブランドがストリートアート作品を自由に使用可能であることを求めた「H&M」による訴訟と、立て続けに起こった二つの裁判は記憶に新しい。

いずれにせよ看過すべきでないのは、理念と実践が背反することによって、この展示に冠された「似非」という言葉のアイロニカルな含意が失効し、端的にニセモノ、とるに足らないといった「エセ」へと意味内容が頽落してしまっていることだろう。現実の渋谷を「似て非なるもう一つのシブヤ」へと「書き換える」のではなく、つまらなくてとるに足らない〈ニセモノの渋谷〉という現実を露わにしてしまったのではないだろうか。即ち、「似非シブヤ」が〈エセ渋谷〉と化す転倒。……

後日、EVERYDAY HOLIDAY SQUADによって切り抜かれた張り紙は、主催側によって丁寧に修復されていたという。継ぎ接ぎのセロテープで貼り合わせられた穴だらけの「落書き」は、どこか象徴的に思えてならない。

No credit

No credit

No credit

No credit

![Ohta Collective [太田コレクティブ] - 太田出版の新作連載空間](/collective/theme/img/logo.png)