1945 / 2015

第1回

Ⅰ 「可能なことが不可能だ」という時代

- 今号目次

- Ⅰ 「可能なことが不可能だ」という時代

1. 生活満足度の劇的な変化

2. 可能なものがいっぱい、それなのに不可能だ

3. 不可能性の転回

Ⅰ 「可能なことが不可能だ」という時代

1. 生活満足度の劇的な変化

戦後の精神史は、三つのフェーズを辿ってきた。人は、自分の人生と社会の現実を、物語性をもった有意味な秩序として描く。その秩序の原点には、常に、現実ならざるもの、反現実が置かれている。しかし、その反現実は一種類ではない。さまざまなモード(様相)の反現実がある。どの反現実が中心的なモードなのか、ということを基準にして、戦後史を区分することができる。およそ四半世紀をひとつの区切りとして、次のように変遷してきた。

理想の時代(1945~70)

→ 虚構の時代(1970~95)

→ 不可能性の時代(1995~?)

この区分は、私の師である見田宗介先生による区分に、少し手を加えたものである。「反現実」を基準にして時代を区分するというのは、見田先生の着想だ。見田先生の場合には、理想の時代と虚構の時代の間に、「夢の時代」(1960〜1975)という中間的なフェーズが入る。私は、夢の時代を、理想の時代の末期と虚構の時代の初期に分解した上で、不可能性の時代を付け加えた〔注1〕。

理想の時代は、個人の人生に関してであれ、社会の全体に関してであれ、「理想」の状態が何であるか、その像が明確であり、かつ、それについて広範な社会的一致が認められる時代である。「人生」や「歴史」は、その理想への過程として物語化されて、解釈されている。虚構の時代では、かつて「理想」があった位置が、ファンタジーやヴァーチャルなもの等、広義の虚構によって占められ、理想の理想性が稀釈化される。虚構の時代のただ中であった1983年に「東京ディズニーランド」が開園されたことを思うと、この時代のイメージを得ることができるだろう。

そして、2015年の現在は、不可能性の時代の渦中にある。時代が25年周期で変遷するのだとすれば、不可能性の時代は、2020年前後までだということになる。2020年は、東京オリンピック・パラリンピックの年である。この年と不可能性の時代の終結予定年とが合致するということに、私は、どこか不気味な暗示を感じてしまう。

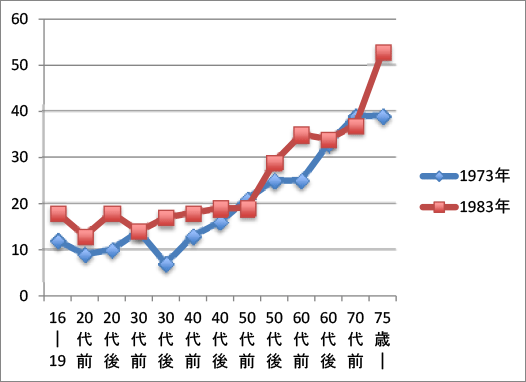

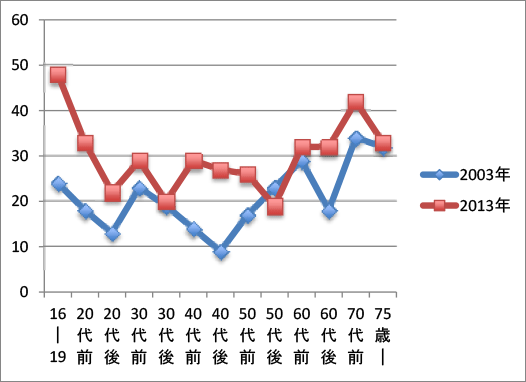

ともあれ、現在は、不可能性の時代である。それはどのような時代なのか。一般的・抽象的に説明するよりも、まずは、ひとつのデータによって、不可能性の時代がどのような時代かを示したほうがわかりやすい。理想の時代や、その余波の中にあった虚構の時代と、不可能性の時代とがはっきりと区分される、ということは、たとえば、「年齢別の生活満足度」の変化によって示される。図1と図2は、NHK放送文化研究所が、1973年から5年毎に実施してきた「日本人の意識」調査をもとに作成したグラフである。同研究所のご好意でいただいたデータをもとに、私がグラフにした。図1は、1970年代・80年代の二つの調査の結果を、図2は、2000年以降の二つの調査、つまり2003年と最新2013年の調査の結果を表している。どちらのグラフも、横軸に年齢(厳密には年層)、縦軸に「生活に満足している」と回答した者の比率を配している。

一目で次の二つのことに気づくはずである。第一に、70-80年代の二本のグラフ、21世紀に入ってからの二本のグラフは、それぞれどちらも10年の開きがあるのだが、形状はよく似ているということ。第二に、しかし、図1と図2、つまり70-80年代と00年以降のグラフの間には、顕著な違いがあるということ。

この種のグラフを読むときには、──もともと回収率の問題等があって──データには「誤差」があるので、細かい数字にこだわってもあまり意味がない。重要なのは、全体的なスケール感と基本的な形状である。70-80年代のグラフは、どちらも右肩上がりである。つまり、年齢が高くなるほど、生活満足度が、つまり「幸福感」が高くなっている。00年代のグラフは、凹凸があってややわかりにくいかもしれないが、他の類似の調査等とも比較しながら結論的なことを言えば、全体として、真ん中がへこんだU字型になっているのである。図1と図2の間の大きな違いは、二つの時代の間に、はっきりとした断絶があったことを示している。それはどのような断絶なのか。

年齢別の生活満足度のグラフが右肩上がりからU字型に転換したということは、若者の生活満足度が高くなったことを意味している。ここから、単純に、「若者が幸せな時代になってよかった」などと、現在を寿ぐべきではない。どうして、「生活に満足している」と答える若者が急激に増えたのか、その原因を考える必要がある。

これを解明するためのヒントは、逆に、70年代・80年代の調査で、なぜ若者の生活満足度が低いのか、と問うことから得られる。言い換えれば、かつては、どうして、年齢が上がるほど、生活満足度が高まる傾向があったのだろうか。少し反省してみると、これは奇妙なことであろう。一般には、青春は、人生の中で最も幸せな時期であると考えられている。高齢化することで、人は、体力や知力など、さまざまな面で衰える。どうして、高齢者の生活満足度が、若者よりずっと高かったのだろうか。たとえば、あなたが、死んで天国にいるとしよう。神があなたのところにやってきて、こう言う。「あなたの人生の中の最も幸せだった一年だけを、もう一度、生きることができるようにしてやろう」、と。もちろん、人それぞれではあろうが、年老いた晩年の一年よりも、若きときの一年を選ぶ者の方が多いのではないか。それなのに、どうして、70-80年代の調査では、年齢が高くなるにつれて、生活に満足しているとする者の比率が上がってくるのだろうか。

理由は簡単である。高齢者が、現在の生活に満足していると答える傾向が高いのは、彼らが、自分の残りの人生がそう長くはない、ということを知っているからである。人生の残り時間が短いとすれば、現在よりもさらに幸福になる蓋然性はそう高くはない、と予想しなくてはならない。このとき、もし現状になお不満であれば、その人の人生は全体として不幸だったということになるだろう。自分の人生をよきものとして肯定したければ、老い先短いと予想する者は、現在に関して「満足」と回答する可能性は高くなる。逆に、(かつての)若者たちが、かんたんに「満足」と回答しなかったのは、これから、より満足が得られる人生が待っているはずだ、より幸福になるはずだ、という確実な予期をもっているからである。彼らは、将来においてもっと満足するはずだと予期しているがゆえに、その将来との関係で、現在に不満を覚えているのだ。「この程度で満足するわけにはいかない」というわけである。

さて、ここから、2000年以降のグラフ(図2)に戻ってみよう。調査に示された若者の生活満足度が高くなったということは、現在の若者が、自分の人生に対して、老人と同じような展望をもっている、ということを意味している。彼らは、もちろん、自分の余命がかなり長いと予想しているはずだ。にもかかわらず、彼らは、人生の終わりが近いとわかっている老人と同じように、自分の人生が現在よりもよくなるだろう、より高い満足を得られるだろう、より幸福になるだろう、という期待や希望をもつことができずにいるのだ。だから、満足や幸福を表明する者が多いことを、かんたんに祝福すべきではない。「君が、希望がないから、現在に満足できていいね。羨ましいよ」と、アイロニーではなく言えるかを考えてみるとよい。

不可能性の時代がどのような時代なのかは、以上の事実がよく示している。理想の時代(とその延長にある虚構の時代)において「理想」が占めていた場所、そこに内容を充塡することが不可能なのだ。人生における理想であれ、社会にとっての理想であれ、理想がまさに理想として機能するためには、それがいずれ現実になることへの確信が必要になる。そのような意味での理想が機能しない時代、それが不可能性の時代である〔注2〕。

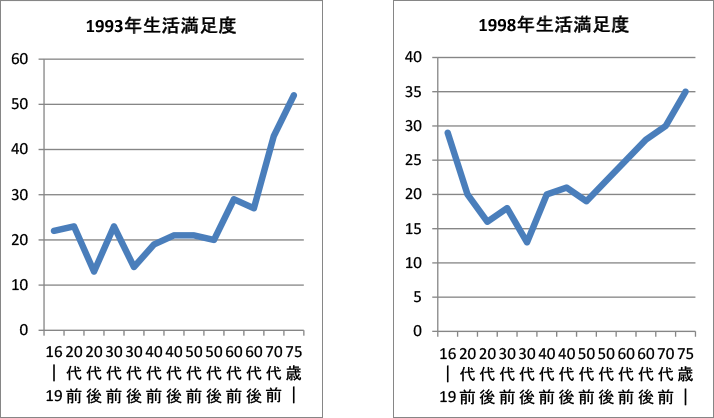

ところで、図1型の右肩上がりのグラフから、図2のようなU字型グラフへの転換は、厳密には、いつ生じたのだろうか。NHK放送文化研究所の「日本人の意識」調査は、(ほぼ)同じ質問を5年毎に問うている、稀有な社会調査であるため、この転換の時期を、ほぼピンポイントで特定することができる。図3の左は、1993年の調査結果をグラフにしたものだ。このグラフは、未だ、はっきりと右肩上がりの形状を示している。だが、その5年後の調査、つまり1998年の調査では、得られたデータはすでにU字型のグラフになっている(図3右)。転換は、1993年と98年の間にあった、ということになる。

私は、「不可能性の時代」という時代診断を提案したとき、虚構の時代が終わり、不可能性の時代が始まる境界を、戦後50年にして、阪神・淡路大震災と(オウム真理教団による)地下鉄サリン事件があった1995年とした。「日本人の意識」調査は、私のこのような見立てと合致するデータを提供していると言える。

2. 可能なものがいっぱい、それなのに不可能だ

「不可能性の時代」の内包を、もう少し厳密に規定しておこう。不可能性の時代は、別の角度から見れば、可能なことが増大した時代、可能性が未曾有の水準で過剰になった時代でもある。つまり、不可能性の時代は、可能なことが増えれば増えるほど、不可能なことも増える時代である。どういう意味なのか、少し説明しよう。

一方では、現代は、過剰な可能性の時代である。個人の自由、私的な生活に関する自由という点では、われわれの選択の幅はますます大きくなっている。かつて不可能だったことが、どんどん可能なもののリストに加わってきたのだ。この自由の拡大には、規範とテクノロジーの両方が関わっている。

私生活についての規範がますます寛容に、つまり許容的になっている。このことは、たとえばセックスのことを思えばただちに理解できる。今日では、相手の同意さえあれば、かつて倒錯的として禁忌の対象となっていたプレイを含むどのような性行為も許される。1960年代の、ティーンエイジャーの女性向け雑誌の投稿欄を読むと、悩みの大半が、「婚前交渉」に関係している。1980年代でさえも、未婚の女性は、「彼」のところに泊まったり、「彼」と旅行するときには苦労した(すでに婚前の性行為への罪意識はほとんどなくなってはいたが)。親友に頼んで、口裏を合わせ、両親に対しては、その親友のところに泊まっていた(あるいは、親友と一緒に旅行していた)ということにしてもらったのだ。しかし、現在の日本の両親(の多く)は、未婚の女性が、「彼」と旅行することを禁じたりはしない。かえって、「気をつけて行って来いよ」と言いつつ、娘にお小遣いをあげるくらいだ。

テクノロジーに支えられた自由の拡大は、主としてインターネットに関連している。さらに、生命科学までも視野に入れれば、遠くない将来には、「自由」に対する究極の制限すらも乗り越えることができるかもしれない。自由への「究極の制限」とは、人生は有限であって、人はいずれは死ぬという事実である。生命科学は、それほど遠くはない将来に、実質的に、人間個人の「死」をキャンセルすることを可能にするかもしれない。DNAの情報や脳内に蓄積されている情報等、生体としての「私」のアイデンティティを構成しているすべての情報的な要素が、デジタル化されうると想像してみよ。そのデジタル情報を複写し、ハードウェアに保存しておけば、「私」は不死になったに等しいのではないか。

しかし、他方で、現代社会においては、不可能性もまた過剰である。社会関係・社会構造に関連した領域で、いわゆる「先進国」の人々が痛烈に実感していることは、「この現実」を超えることの不可能性である。20世紀の末期に社会主義体制が崩壊した後には、人類は、ユートピア的な「他なる現実」への夢をすべて放棄したと言ってよいだろう。

今、ふりかえってみれば、ソ連をはじめとする社会主義体制は、ユートピア的な「他なる現実」が社会的に実効性をもつための、最後の砦だった。冷戦が終結する少し前、たとえば1980年代においてはもはや、ソ連とか、東独とか、中華人民共和国とかといった社会主義体制が、そのまま、西側諸国にとって、ユートピアとして思い描かれていたわけでは、もちろんない。西側の左翼は、「現存社会主義」について、「これは真の社会主義ではない」と主張していた。つまり、ユートピア的な「社会主義」は、現存社会主義の否定として思い描かれていたのである。現存社会主義は、それの否定によって、ユートピアが可能だと確信させるための媒体として機能していたのだ。その現存社会主義を失うと、その向こう側に措定されていた、ユートピア的な「真の社会主義」という蜃気楼も消え去ってしまうのである〔注3〕。

現在、可能だとされているのは、すでに現実となっている「この社会」のみである。「この社会」とは、グローバル資本主義のことだ。グローバル資本主義は、さまざまな、いやあらゆるタイプの不可能性の感覚によって囲われている。たとえば、もはや「革命」は不可能だ。現在、あえてそれに挑戦すれば、無差別テロのようなものになるだろう。革命どころか、現在は、古きよき福祉国家さえも不可能だ。現存社会主義に失望したとき、多くのリベラルな左派は、たとえば北欧にあるような高福祉社会こそが、理想の社会モデルであると考えた。しかし、現在でもそうした制度に執着すれば、いずれ、財政破綻や大不況が待っているだろう(と信じられている)。そして、何より、グローバル市場から離れて生きることも不可能だ。それがバブルの崩壊やあるいは生態系の破壊にもつながりうることを、人々は予感しているにもかかわらず、である。(一部の)日本人が抱いている「原発を放棄することが不可能だ」という見解は、こうした不可能性の感覚から派生する。

以上のように、不可能性の時代を特徴づけているのは、可能性と不可能性がともに過剰になっているという事実である。こんなに可能なことがたくさんあるのに、なお不可能だ。これが不可能性の時代の感覚だ。

3. 不可能性の転回

さらに、厳密に言えば、不可能性の時代は、現在、後期に入っており、もう一段階のひねりが加えられている。ひねりが加わっていることがあからさまになったのは、(日本では)2011年3月11日以降である。「ひねり」とは、次のような感覚が付加されることによって、「不可能性」の認知が深化したことを指している。すなわち、「この現実」を超える「他なる現実」が不可能なだけではなく、「この現実」すらも(中長期的には)不可能なのではあるまいか、という感覚・予感である。この現実は、定義上、可能である。しかし、にもかかわらず、この現実すらも、少しばかり長いスパンで見れば不可能なのではないか。

このような感覚が浸透しつつあることを傍証する事実のひとつは、この2~3年、「資本主義の終焉」を予感させる書物が、よく売れる、ということである。そのような書物の代表例は、もちろん、トマ・ピケティの『21世紀の資本論』だ。そもそも、一般の経済学者が、「資本主義」とか「資本論」とかといった語を使うだけでも、いささか異例である。経済学者は、「市場経済」という語は用いても、普通は「資本主義」とは言わない。前者は、この語によって指示されているものが、普遍的な「自然の秩序」であるとの前提を暗に含意するが、後者は、(ほぼ)同じものを指していながら、「それ」が一個の体制であり、それゆえ終わりうる現象であるとの含みをもつ〔注4〕。

ピケティの著書は、資本主義の終焉を説くものではない。むしろ、彼は、資本主義の延命のための手段を、提案している。しかし、その手段(資産に対する世界規模の累進課税)は、ほとんどの読者に、「社会主義」と同じくらい非現実的なものに感じられたに違いない。そうなると、ピケティの著書から、一般の読者が受け取ることは、その記述的な部分のみ、つまり資本主義には格差(不平等)を拡大していくきわめて強い傾向性があり、早晩、格差は、大半の人にとって耐え難いほどの水準に達するだろう──いやすでに達しつつある──、ということのみである。要するに、この書物は、資本主義の終わりが近からんことを、厖大なデータと理論によって予言していると受け取られたのである。このことが、そんなに読み易くもない浩瀚な著書が、世界的に、とりわけ日米で大ベストセラーになった主な理由ではないだろうか。

〔1〕 大澤真幸『不可能性の時代』岩波新書、2008年。『虚構の時代の果て』ちくま文庫、2009年。

〔2〕 前注に挙げた拙著『不可能性の時代』で私が「不可能性の時代」を提唱したとき、厳密には、「不可能性」という語に二つの異なる意味を込めた。この語には、否定的な意味と肯定的な意味があり、その内容や指示対象は異なっている。もちろん、両者は、深く本質的なつながりがあり、それゆえに同じ語によって表現されている。ここでは、分かり易い否定的な意味の方にだけ着眼して、説明を試みている。

〔3〕 冷戦と「理想/虚構/不可能性の時代」という時代区分の関係について、もう少していねいには、次のように考えるとよい。ソ連型の体制であれ、毛沢東の中国であれ、あるいは場合によってはユーゴスラビアの自主管理型社会主義であれ、いずれかの現実の社会主義体制がそのままユートピアとして思い描かれている段階は、理想の時代である。それに対して、現実の社会主義が、ユートピアへの否定的な通路となったのが、虚構の時代だ。その否定的な媒体としての「現存社会主義」も失われると、不可能性の時代になる。いささか細かいことも記しておこう。柴田翔の『されどわれらが日々』(1964)に登場する大学生たちは、失望感や無力感に苛まれている。その原因は、1955年の六全協(日本共産党第六回全国協議会)にある。六全協は、日本共産党が毛沢東の手法の放棄を、つまり「農村から都市を包囲する」暴力闘争の放棄を決定したことで知られている。今では最も平和的な党として知られている共産党は、60年前までは、暴力革命を主張していたのだ。なぜ、六全協が、『されど』の主人公たちを意気消沈させたのか。中国をモデルにした革命路線を放棄することが、理想の時代の「理想」にヒビが入っていることを否応なく示してしまったからである。1970年には、よど号ハイジャック犯たちが、北朝鮮に渡った。「われわれは『あしたのジョー』である」と、人気マンガの主人公に託して自分たちの使命を語り、北朝鮮に飛んだとき、彼らがほんとうに越えたのは、38度線ではなく、「理想(の時代)」から「虚構(の時代)」への境界線だった。彼らは、不可能性の時代になっても、日本に帰ってくることはできない。彼らがよど号を使って横断した境界線自体が、すでに消えてなくなっているからである。彼らは、そこからの帰還が不可能な場所に、つまり文字通りの「ユートピア(非場所)」に行ってしまったのだ。

〔4〕 レイモンド・ウィリアムズによれば、資本主義capitalismという語が特定の制度を指すために一般に用いられるようになったのは、19世紀初頭だが、この語が、学問や政治思想の専門用語として、今日とほぼ同じ意味で用いられるようになったのは、ずっと遅く、19世紀の末期、つまり1880年代以後である。フェルナン・ブローデルは、この語の初出は、ドイツの経済学者・社会学者ゾンバルトの著作だとまで言っている。ブローデルほどの碩学がそう言うのだから、ゾンバルトが、20世紀の初頭(1902年)に『近世資本主義』を書くまでは、資本主義という語は、専門用語としては、ほとんど認知されていなかったのだろう。少なくとも、マルクスは、この語を知らなかった。そして、ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1904-1905年)を書いたとき、「資本主義」はまだ新奇な概念だったことになる。