1945 / 2015

第4回

Ⅲ 戦後日本のナショナリズム

- 今号目次

- Ⅲ 戦後日本のナショナリズム

1. 上がって、下がって、また上がる

2. ナショナリズムの三局面

3. 自信があるのかないのか

4. 賞賛への飢え

5. 隣人を嗤う者

Ⅲ 戦後日本のナショナリズム

1. 上がって、下がって、また上がる

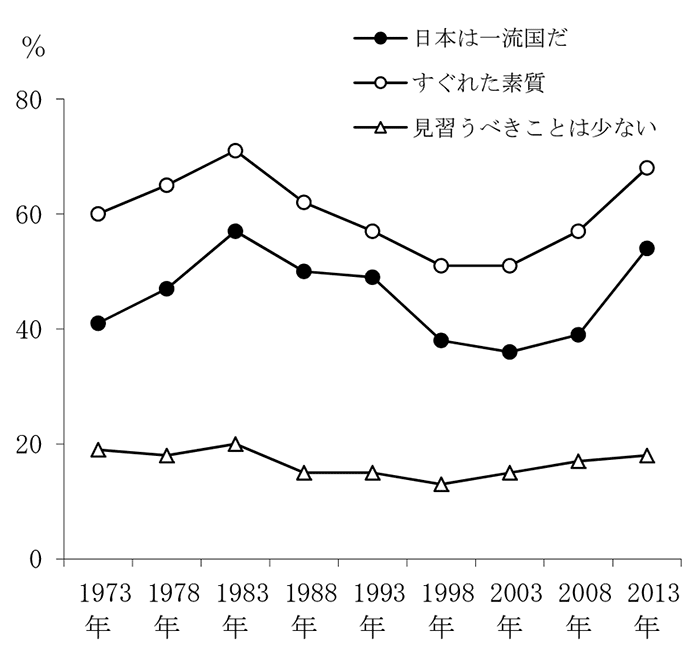

図5は、第1回でも活用した、NHK放送文化研究所の「日本人の意識」調査から、「ナショナリズム」や「ナショナル・アイデンティティ」「ナショナル・プライド」に関連した質問への回答の時系列的な変化(1973年〜2013年)を表したものである。ここでは、変化が激しい上の二本の折れ線にだけ注目することにしよう。上の の折れ線は、「日本人はすぐれた素質をもっていると思うか」という質問に対して、Yesと答えた者の比率の変化を、そのすぐ下の

の折れ線は、「日本人はすぐれた素質をもっていると思うか」という質問に対して、Yesと答えた者の比率の変化を、そのすぐ下の の折れ線は、「日本は一流国だと思うか」という質問に対して、やはり肯定的に回答した者の比率の変化を、それぞれ示している。

の折れ線は、「日本は一流国だと思うか」という質問に対して、やはり肯定的に回答した者の比率の変化を、それぞれ示している。

この二つの質問は、内容的に強く相関しているので、当然、回答の変化は互いによく似ている。つまり、二本の折れ線は、ほとんど同じ形で平行している。二つの質問は、要するに、日本や日本人に対して、当の日本人自身が、どのくらい自信をもっているのか、ということに関連している。

折れ線は、きわめてメリハリの利いた変化を示している。折れ線は、上がって、下がって、また上がる、というジグザクの形状をしているのだ。1980年代初頭までは、日本(人)に対して自信があると答える者の比率が急激に上がっている。1980年代初頭をピークに、日本が一流国であるとか、日本人はすぐれた素質をもつと答える者の率が、つまり日本(人)に対して強い自信を示す者の比率が、どんどん低下していく。低下の傾向は、世紀の転換期まで、つまり2000年頃まで続く。その後、つまり21世紀に入ってから、このグラフは、日本人の自信が、V字回復していることを示している(ように思われる)。

日本人の自尊心は、どうして、このように変化してきたのか。最も簡単に説明できるのは、最初の上昇局面、80年代初頭までの急激な上昇である。この原因は、日本の経済成長、日本の経済的成功にあったに違いない。70年代には、二度のオイルショックがあったが、他の先進諸国に比べて、日本経済は大きなダメージを受けなかった。つまり、日本は、他の先進国よりも高度成長を長く続けることに成功した。

著名な社会学者エズラ・ヴォーゲルがJapan as Number Oneを発表したのは、70年代の最後の年だった。この本は、日本に経済的な成功の直接の原因となった「日本的経営」を評価し、それをもたらした日本人の特性について分析している。原著が出版されると、すぐに邦訳版も出版され、大ベストセラーとなった。この本の副題は、Lessons for America(アメリカにとっての教訓)である。これほど、日本人の自尊心をくすぐる表現はない。戦後、日本は、アメリカの観点から「よい」と見なされる社会を目指してきた(理想の時代の「理想」とはまさにそのような状態であった)。それが、今や、アメリカの方から「お前こそわれわれの教師だ」と言われているのだ。日本人が自信をつけるのは、当然である。

いささか興味深いのは、第二の局面である。1980年代初頭から2000年にかけての20年間、日本人の日本に対する自信は一貫して低下している。21世紀に入った頃には、ついに、1970年代初頭の水準よりわずかばかり低い値になった。この低下が、社会心理学的に興味深いのは、この20年間の中に、いわゆる「バブル経済」の時期がすっぽりとすべて含まれているからである。1980年代のバブル経済の時期、日本人の所得も資産も凄まじい勢いで増加した。今日、しばしば、「失われた10年」とか「失われた20年」とかと言われるとき、「失われてはいないとき」として想定されているのが、まさにこの「バブル」の時代である。

バブル経済の時代、統計データに現れる数字で見れば、日本は絶好調である。しかし、図5からは、それが、日本人の、地に足がついた内的な自信には繋がっていないことがわかる。まさにバブル経済に突入した頃から、むしろ、自信は低下し始めているのである。日本人は、バブル経済の渦中にあるときにすでに、その表向きの成功が空虚なものであることを直観していたのだ。

図5のグラフで、最も不可解なのは、2000年代に入ってからの第三の局面である。21世紀に入ってから、この調査で見る限り、日本人の自信は、反転して、急速に回復している。「また自信がついてきてよかったね」と言いたいところだが、ふしぎである。なぜ、自信が回復しているのだろうか。あのバブルのときでさえも、自信を失いつつあったというのに。

2. ナショナリズムの三局面

この点を説明する前に、「日本人の自信」の変化を示す、折れ線のこの三つの局面、つまり「上昇→下降→上昇」と推移する三つの局面が、私が提起している、戦後の精神史の三つの段階に、ゆるやかに対応している、ということを指摘しておこう。戦後精神史の三段階とは、理想の時代から虚構の時代を経て不可能性の時代へと転換してきた時代の流れである。

この精神史の三段階と、このグラフの三局面が対応するはずがない、と直ちに反論されるだろう。私の見立てでは、理想の時代は、1970年前後に終わるからである。それに対して、NHK放送文化研究所の最初の調査は、1973年に実施された。つまり、理想の時代がすでに終わった後、虚構の時代の初期の頃から、われわれはデータをもっていることになる。

だが、この種の時代というものは、時間軸にそった社会の流れを、(時間軸に対して)垂直に切断するものではなく、言わば、斜めに切断するのだということに留意しなくてはならない。理想の時代に属する要素は、1970年を超えても残っているし、逆に、1960年代であっても、虚構の時代につながる要素は見出すことができる。

理想の時代の前半(1960年まで)は、政治的理想が優位だった時代であり、後半は、経済的理想が優位だった時代だ。その経済的理想が、高度経済成長を牽引した。今述べたように、日本の場合、高度経済成長が、70年代のオイルショックを経ても失速したり、変質したりすることがなかった。そのことが、日本人の「日本への自信」につながったと考えられる。したがって、80年代初頭までの「自信の上昇局面」は、理想の時代の残響のようなものである。

虚構の時代の経済的な──しかも極端な──表現が、「バブル」である。人々は、生産される「実物」にではなく、市場がうみだす「幻影」を欲望する。このバブル経済に端を発するのが、「自信の下降局面」である。とするならば、これは、虚構の時代にゆるゆかに対応している。そして、2000年代の、不可解な「自信の再上昇局面」が、不可能性の時代のナショナリズムの一表現であると解することができる。

3. 自信があるのかないのか

どうして、21世紀に入ってから日本人の日本にたいする自信は、急速に回復しているのだろうか。ふしぎである。なぜなら、この間、日本は世界に自慢できるほどのことをほとんど何もなし遂げてはいないからだ。

もともと「自信の源泉」だった経済に関して言えば、明らかに不調である。90年代前半から、日本のGDPはほとんど増えていない。経済成長率は、先進国の中でも最低ランクである。政治についてはなおさら、「自慢できること」など見あたらない。国連の安保理の常任理事国になりたいという話があるが、十分な数の他国からの支持はなく、当面、この希望が叶う情勢ではない。

強いて言うならば、文化的には、自慢の種が見つからないわけではない。「クールジャパン」といった標語の下で、海外で受容されている、アニメ等の日本のサブカルチャーが、それである。とはいえ、これが、日本人の自信を80年代初頭のレベルにまで押し上げるほど強力な原因になっているとは思えない。「クールジャパン」などという標語も、日本人が自分で名づけているだけなのだから。

とするならば、どうして、意識調査では、日本人の自信が急激に回復している、という結果が出ているのだろうか。根拠らしい根拠がまったく見あたらない中での自信回復。私は、これに著しく不穏なものを感じる。

振り返ってみよ。「自信がある」と公言している者が、ほんとうに自信があるとは限らない。真に自信を持っている者は、しばしば、意外と謙虚である(もちろん、その人の性格にもよるが)。「私なんかまだまだですよ」と自分の欠点や不足を率直に認めることができる人は、自分の実力を自分で正確に把握しており、相応の自信をもってもいる。つまり、人間は、むしろ、一定以上の自信があるときの方が、自分の弱さや欠点を直視することができるのだ。

逆に、人は、ときに、自信がないときかえって、自信があるかのようにふるまう。この態度が、他人には、「自信過剰」とか、「根拠のない自信」に見える。2000年代以降の「日本人の自信」の表明は、まさにこれではないか。つまり、経済的にも、政治的にも明らかな不振の中での、「自信」の表面的な上昇は、むしろ、自信の崩壊への反応ではないか。1980年代・90年代の方が、つまり一見、自信が低下しているかのように見えるときの方が、日本人は、自分の欠点を冷静に見ることができるだけの余裕があり、むしろ、自分に自信をもってもいたのだ。その余裕さえも失ったとき、人は、虚勢をはり、「自信がある」ということを過度に強調したくなる。これが、21世紀に入ってからの、「自信の再上昇局面」で起きていることではないか〔*16〕。

4. 賞賛への飢え

日本人は、現在、「他者(他国)に誉められること」に飢えている(ように見える)。つまり、やたらと褒められたがっている。もちろん、誰でも他者から賞賛されたいに決まっているのだから、そのことに特別な意味を読み取るべきではない、と言われるかもしれない。だが、私は、少し褒められたときの日本人の反応に、いささか過剰なものを感じてしまう。

たとえば、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定。もちろん、わざわざ立候補して、開催地に相応しいとして一位に選ばれたのだから、喜ぶのは当然である。だが、次のことを思い返してみるとよい。東京オリンピック開催への日本人の支持率は、開催地を争った他の都市、つまりイスタンブールやマドリードの開催に対する自国民(トルコ人、スペイン人)の支持率よりかなり低かった。2012年5月(開催地決定の一年余り前)にIOCが行った調査によると、マドリード開催を支持する同市民は78%、イスタンブール開催を支持する同市民は73%なのに、東京開催を支持する東京都民は半分にも満たなかった(47%)。したがって、少し極端に表現すれば──少なくともマドリードやイスタンブールとの対比では──、日本人としては、もともと、「是が非でもオリンピック・パラリンピックを開催したい」と願っていたわけでもないのに、開催地に選ばれてしまった、というような状況である。日本人の大半は、東京オリンピック・パラリンピックの開催地になったことを喜んでいるが、それは、「念願のオリンピック・パラリンピックを主催できる」からではなく、単に「一番」に選ばれたからではないか。つまり「(開催地として)最も相応しい」とIOCに選ばれたからではないか〔*17〕。

こうした事実に、私は、他者(他国)に褒められることへの、いささか強すぎる欲求があったと感じてしまう。もちろん、誰だって、他者から承認されたり、賞賛されたりしたい。そのこと自体は、決して悪いことではない。だが、人は、自信がないとき、余計に人に賞賛されたくなる。過剰に「いいね!」と承認されたくなる。人は、自信があれば、多少の非難や批判には耐えられるが、自信がないときには、ほんのわずかな批判に激昂する。逆に、「いいね!」と言ってもらうことで、自信の不足を何とか補いたくなる(ただし、たいてい補うことはできない)。

東京オリンピック開催に喜ぶ日本人には、いささか、こうした状況に似たところがないだろうか。さらに、もう少しだけ意地悪なことを書いてしまおう。東京(日本)は、IOCで、他の国々の人々に「いいね!」「お前が一番いいね!」と言ってもらった。それはうれしいことだ。だが、これを自信につなげるには、自分自信で、「私はすばらしい」「俺はいい」ということに納得しなくてはならない。そのためには、自分の何がそんなによいのか、どこが「いいね」と言ってもらえたのか、を自分で心底から理解する必要がある。ところが、よく考えてみると、東京(日本人)も、どこが「いい」のか自分でも、正直なところよく分からない。客観的には、そうした当惑も当然ではある。なぜなら、IOCでの東京の勝利は、東京がすばらしかったからというより、他の諸都市のそれぞれに致命的な欠点があったことによるからだ。自分でホームランやヒットを打って勝ったのではなく、敵失で勝った試合のようなものである。しかし、はっきり言えば、ライバルが転んだから勝った、というような勝ち方では、自信はつかない。そこで、日本人としては、自分に何か積極的によい点があったから選ばれたのだ、と解釈したくなる。

だが、なかなかそのような美点は見つからない。けれども、よくよく探ってみると、見つかった! 「おもてなし」だ! 「おもてなし」の態度において、われわれはすばらしかったのだ! 確かに、「おもてなし」、つまり歓待hospitalityの態度は、すぐれた徳、人間のいくつもの徳の中でも最も重要な徳のひとつかもしれない。他者を歓待する心性と行動において優れているということは、誇りうることなのかもしれない。

が、しかし、ここにまた過剰があるようにも思える。「私は『おもてなし』の能力においてすばらしい」と大声で言うことには、自己否定へと向かいかねない過剰さがあるのだ。デーブ・スペクターが『朝日新聞』のインタヴューで語っていたことだが、「おもてなし」の態度のすばらしさは、自分からすすんで積極的に公言するものではない〔*18〕。もてなされた方が、感謝の気持ちから言うべきことである。自分から進んで「私のもてなしはすばらしいでしょう」と言ってしまうと、「もてなし」そのものが台無しになる〔*19〕。「おもてなし」に自分の長所を見出す現在の日本人のやり方に、私は、およそ根拠のないところに何かを見ようとする無理を感じてしまう。つまり、自分のことを何としてでも「すばらしい」「よい」と思いたいという焦慮が、ここにはあるように思えてならない。

今、オリンピック開催に託して述べたが、その他の多くの場面で、現在の日本人は、他者(他国)からの賞賛を渇望している。さまざまなこと、ときには非常に些細なことを見つけては、外国人が感心しているとか、外国人に褒められているとか、ということを言い立て、報道したり、ネットを通じて発信したりしている。たとえば、日本を直接的・間接的に褒める本の刊行点数が増えている。「日本の列車は定刻通り発車するので外国人が驚嘆している」とか、「日本人の新幹線の掃除の手際よさを外国人が一斉に賞賛している」とか、「ラーメン屋の前の行列が整然としているので、外国人が日本人のマナーのよさに感心している」とかいった報道が、頻繁になされている。さらに言えば、いくつかの日本の自然や文化遺産が、「世界遺産」として承認されたときの日本人や地元住民の喜びようも、「東京オリンピック開催決定」と類似の過剰さがないだろうか〔*20〕。

誤解がないとは思うが、念のために述べておけば、もちろん、おもてなしが上手であるとか、ラーメン屋の行列が秩序だっているとか、ということ自体は、善いことである。賞賛に値することであろう。しかし、この事実をことあげし、強調する点に、過剰なものがある、と述べているのである。

つまり、日本人は、今、褒められたくて仕方がないのだ。どうして、これほど褒められたいのか。なぜ、かくも賞賛に飢えているのか。ここまで述べてきたことを繰り返し強調しておく。これは、日本人が、自分に強い自信をもっているので自慢している、という状況ではない。まったく逆である。日本人は今、まったく自信がないのだ。そういうとき、人は、他者に褒めてほしい、承認してほしい、と切実に願う。外国人の賞賛の的になっている現象を至るところで探し回ったり、さまざまな言動や歴史的産物を自画自賛したがるのは、自信の崩壊を補償するためではないか。

たとえば、90年代の末期〔*21〕に、「ここがヘンだよ日本人」という番組があった。これは、外国人の観点から、日本人にとっては自明なこんな行動がおかしく見えるとして、それを皆で笑ったり、おもしろがったりする番組である。当時の日本人には、こうしたことを楽しむ余裕、つまり自信があった。しかし、現在、同じ番組を放送すれば、自虐的だという批判が出るだろう〔*22〕〔*23〕。

5. 隣人を嗤う者

それでは、どうして、日本人は、かくも自信を失ったのか。なぜ、21世紀に入って、日本人の自信はこれほどまでに崩壊したのか。

その最大の要因については、ここでことあらためて書かなくても、誰でも簡単に推測することができる。また、すでに何人もの論者が指摘してきたことでもある。東アジアの中での日本の地位の低下、韓国・中国の経済的・政治的な台頭が原因である。とりわけ、中国の経済的成功と政治的プレゼンスの上昇が、大きい。

長い間──明治維新以来──、日本は、(東)アジアで最もすぐれた国であるとの自負をもっていた。ところが、21世紀に入って、中国や韓国が、経済的にも政治的にも躍進してきた。こうして、(東)アジアにおける、日本の相対的な地位が、急速に低下した。

特に重要なのは、アメリカの視点である。戦後ずっと、アメリカから見たときに、日本は東アジアで最も重要な国であった(と日本人は当然のように確信していた)。前回述べたように、「アメリカに愛されている」という想定が、戦後日本の出発点である。しかし、今や、アメリカにとって、日本よりも中国の方が重要な国である。アメリカにとって、中国はもはや(戦争すべき)敵ではなく、米中関係は日米関係よりも大切だ。中国は、日本人にとって、(潜在的な)敵──少なくともライバル──なのに、アメリカにとっては、友──心底から愛し合っているわけではないがそこそこ尊重すべき友──なのだ。このことは、日本人の自尊心を著しく傷つけている。

第3回で述べたように、「アメリカの観点」は、戦争に負けて以降、日本人が自分自身の「よさ」「望ましさ」を評価する基準であった。(日本人が想定する)「アメリカの観点」は、戦後日本にとって、第三者の審級だったのだ。その第三者の審級であるアメリカから見たとき、中国の方が日本よりも大事なのではないかという不安が、日本人に、自信を決定的に喪失させることになった。想像してみるとよい。あなたが畏敬の念をもって接している先輩が、あるいはあなたの恋人が、あなたの大嫌いなライバルを大事な友人として遇し、あなたよりも大切にしている、という状況を。これは、あなたにとって、そうとうにダメージの大きな状況ではないか。

嫌中・嫌韓本の流行には、もちろん、こうした背景がある。ヘイトスピーチは、その極端なケースだが、そこまではいかなくても、ワイドショーや日本の週刊誌・タブロイド紙は、中国や韓国にあからさまな不祥事があると、とてもうれしそうにこれを報道する。それらは、インターネットでも、嘲笑やバッシングのネタになる〔*24〕。隣国の失敗、隣国の欠点を、喜んでいるのである。当たり前のことをわざわざ書かなくてはならないのは情けないことだが、他者の欠点や失敗を嗤う者は、指摘されているその欠点や失敗がどんなに大きなものであったとしても、その他者よりも下劣である。嗤えば嗤うほど、日本人の相対的な地位はますます低下するのに、我慢ができず、ライバルを見下してしまうのだ。

21世紀に入ってから、日本人の日本(人)への自信は著しく低下している。このことが、意識調査の上では、逆のかたちで現れる(自信が回復しているかのように見える)。この日本人の自信の崩壊は、現在の日本の安全保障政策にも大きな影響を与えている。

〔16〕 NHK放送文化研究所は、1973年〜2013年にかけて5年毎に実施してきた調査を、数量化Ⅲ類で分析している(『現代日本人の意識構造〔第八版〕』NHK出版、2015年、235-249頁)数量化Ⅲ類とは、次のような統計的手法である。アンケート調査では、いろいろな質問をして、回答を選択してもらう。質問Qにaと答える人と質問Rにbと答える人が、ほとんど同じだったとしよう。例えば、実際「婚前交渉は許されますか」という質問に対して「愛情があれば可」と答える人と、「夫婦別姓」に関して「別姓可」と答える人は、ほとんど重なっている。ということは、ここには同じ因子が利いていて、「婚前交渉 愛情で可」と「夫婦別姓可」という回答は、その同じ因子の二つの現われ方かもしれない。こうした考え方をもとに、似たような選択・回答をまとめながら、主要な因子(コンポーネント)を見つけ出す手法が、数量化Ⅲ類である。同研究所の「日本人の意識」調査は、数量化Ⅲ類によって解析してみると、結局、二つの独立した因子が利いていることがわかる。「あそび志向—まじめ志向」という因子と「伝統志向—伝統離脱」という因子である。ここで、後者の因子の方に注目してみると、1973年から2013年までの40年間で、全体として、日本人の意識は、「伝統離脱」へと向かう傾向があることがわかる。つまり、伝統や慣習に規定された考え方や行動が少なくなってきた。と、ここまでは、予想通りで、当たり前だろう。だが、もう少し繊細に見ていくと、1998年の調査で、伝統離脱は最も大きくなり、それ以降、小さいながら、伝統志向への反動があることがわかる。つまり、21世紀に入ってから、日本人は、伝統志向の傾向を示しているのだ。その伝統志向の内実を見ると、例えば、性規範について保守化や反動が見られるわけではない。顕著に目立っているのは、天皇感情の尊敬度の増加である。21世紀に入ってから日本人は、「天皇陛下はすばらしい」とか「皇室はよい」という感情や判断を強めているのだ。この「天皇・皇室への尊敬度」の上昇は、「日本への自信」に現れているナショナリズムの強化と、おそらく相関している。

〔17〕 たとえば、東大の医学部に合格すればうれしい。が、よく考えてみると、医者になりたいわけでも、医学に興味があるわけでもない、ということがある。このとき、合格者は、人もうらやむ難関の大学に合格したこと自体がうれしいのだ。2020年の東京オリンピック開催の決定も、これに似ている。

〔18〕 『朝日新聞』2015年7月28日。

〔19〕 ここで述べていることは、「ありがとう」のような感謝の表現で考えると、なおいっそうわかりやすいだろう。自分が、他者に感謝されてしかるべきことをやった、と思うことはよくある。だが、このとき、他者に、感謝を強要したらどうか。あるいは、「私はあなたにお礼を言われるに値することをした」と、間接的に感謝を要求したらどうだろうか。そのとき、私の、「感謝に値する行動」の価値は一挙に下落し、無になってしまう。

〔20〕 ユネスコの世界遺産の制度が始まったのは、1972年である。しかし、日本は、当初、この制度にほとんど関心を示さなかった。日本が世界遺産条約を批准したのは、この制度がスタートしてから20年も経った1992年である。先進国の中で最も遅い。日本人は、長い間、国内の歴史遺産や自然物が世界遺産の中に登録されたいという願望をもってはいなかったのだ。この条約の批准のために、日本国内で努力した人たちも、当初、世界遺産登録が、日本国内で、現在ほど大きな出来事になるとは予想していなかったのではないか。

〔21〕 厳密には、1998年10月から2002年3月まで。

〔22〕 編集者の武田砂鉄の指摘。『朝日新聞』2015年7月28日。

〔23〕 ここで、少しばかりテクニカルだが、重要な仮説を提起しておこう。現在の「日本賞賛」「日本褒め」は、アイロニカルな没入の産物ではないか。アイロニカルな没入は、オウム事件を分析したときに、私が提起した概念である。対象に対して、アイロニーの意識をもって距離をとっていたのに、その冷笑的な意識が、当人には自覚されることなく、本気に没入する(はまる)態度へと変容していく現象を、この語で指している。たとえば、オウム信者は、少なくとも一部のオウム信者は、当初、教祖麻原彰晃のハルマゲドン幻想に対して、「ごっこ遊び」的に、あるいは「なんちゃって」的な意識をもって関わっていた。しかし、彼らは、いつのまにかに、それに没入し、ハルマゲドンを現実と見なしているとしか思えないように振る舞った。ここで、重要なことは、アイロニカルに冷静な距離をおく意識とはまってしまった本気の行動とが、シームレスにつながっていて、どの段階で冷静な距離が消えたかということが、当人にはまったく意識されないということである。似たようなことが、現在の、日本人による日本褒めにも言えないだろうか。たとえば、ラーメン一杯のために長い行列をつくり、おとなしく順番を待ち続けるとか、自分の美点は何かと考え詰めたとき、答えに窮して「おもてなしが得意だ」と言ってしまうとか、こういったことは、見ようによっては、「ここがヘンだよ日本人」で扱われてもふしぎではない滑稽な側面をもっている。90年代までは、日本人は、それらを自ら、アイロニーの意識をもって見ていたのだ。しかし、今や、その同じ現象に、日本人は没入している(大まじめに、実存をかけた長所のように見なしている)。この章の冒頭に示した「日本に対する自信」のグラフをもう一度、思い起こしてほしい。80年代から90年代にかけての下降の局面は、「アイロニーの意識」が前面に出ていたとき、2000年代の上昇局面は、「没入」が優位を占めているとき、と解釈できるかもしれない。繰り返せば、両者は、連続的に繋がっている。現在の日本人が、大げさに自賛していることの多くは、ほんの少し前までは、自嘲気味に笑い飛ばしていたことだったかもしれないのだ(「私たちが得意なことは、静かにラーメン屋の前に並ぶことです」と自慢している人を思い浮かべるとよい)。ついでに言っておけば、日本の国会の中でそれこそ本気で議論されていることの多くが、「ここがヘンだよ日本人」的な笑いの対象となりうることである。

〔24〕 大韓航空機の「ナッツリターン」事件のことを思うとよい。